Opere 1908 - 1922

materiale

tratto dal catalogo "GAETANO MARTINEZ SCULTORE" curato da

FEDERICA RIEZZO e GIANCARLO GENTILINI

(per gentile

concessione dell'editore ENRICO FILIPPUCCI -

R&R Editrice

)

-------------------------------------

Artista

autodidatta nel vero senso del termine (non conseguì neppure la

licenza elementare) Gaetano Martinez apprende da giovanissimo,

nella città in cui nasce, Galatina, i primi rudimenti dell'arte

dello scalpellino di pietra leccese.

Lavorando con il padre, titolare di una piccola impresa edile,

il giovane Gaetano inizia a scolpire lapidi funerarie (Lapide di

Anna Maria Codazzo,I.2) e ad abbellire le facciate di alcune

abitazioni con intagli in pietra leccese (Villa Lisi, I. 3)

attingendo ad un repertorio eclettico che cita soprattutto

modelli quattrocenteschi ma anche motivi del repertorio moresco.

II primo tentativo

di un trasferimento a Roma, avvenuto nel 1911 ma conclusosi solo

due anni più tardi apporta un decisivo aggiornamento ai suoi

studi basati sull' ammirazione sconfinata per

Michelangelo: nel Dolore Umano del 1915 (I. 5) il simbolismo

decadente si fonde alla sinuosità soffusa di Bistolfi per dare

vita ad un' opera in cui, più che la sofferenza evocata dal

titolo, è espressa una malinconica dolcezza.

Le opere

successive nascono invece dal sovrapporsi di un'altra componente

su quella classicheggiante: il verismo che si ricollega alla

scuola napoletana di Gemito e d'Orsi, un verismo che si distacca

nettamente dall'eredità dei grandi scultori salentini come

Eugenio

Maccagnani e Antonio Bortone, caratterizzala da

un'interpretazione in chiave monumentale e celebrativa.

L'approccio di Martinez, che non sconfina mai nella denuncia

sociale, si distingue per un modo di guardare agli "umili" del

tutto privo di paternalismo ma venato da un vago evangelismo che

potrebbe trovare un corrispettivo letterario nel mondo

deamicisiano.

La scelta di soggetti del quotidiano porta in questo momento ad

opere riuscite, come il sogno del piccolo giocatore (I. 8), ma

anche a quadretti "di genere" verso i quali lo scultore si sentì

spinto, come egli stesso racconta, da "ragioni economiche

dolorose"

1.

Mentre nel Sogno del piccolo giocatore, che si accosta allo

stile del leccese Giurgola, è ravvisabile uno spiccato accento

poetico che predomina sulla resa dettagliata del vero, I'osservazione

minuziosa e quasi fotografica inficia ritratti come Giovane

popolano del 1917 (I. 9) e Ritratto del 1918 (I. 13).

Il filosofo

(I. 10) si accosta invece al gusto archeologico e neocinquecentesco di Gemito e Cifariello.

Ma sono anche Rodin e Medardo Rosso i modelli cui Martinez

guarda in questi anni di formazione: in Fanciulla (I. 17) e nel

Wagner (I.11) il richiamo ad una scultura che renda la fusione

con I'atmosfera si traduce in una modellazione scabra. quasi

abbozzata.

Ragazzo imbronciato (I. 16) del 1919, Scugnizzo del 1920 (I.

19), Bimbo assonnato del '21 (I. 22) rappresentano Ie tappe di

uno stile che, dal naturalismo narrativo, passa all'acquisizione

di una sintesi volumetrica più moderna. Ma segnano anche la

predilezione per i soggetti del mondo dell'infanzia ritratti in

atmosfere di mesta rassegnazione che sembrano presagire un

destino di rinunce. su cui lo scultore riversa un'onda di tenera

partecipazione: un'infanzia che si accosta allo spirito del

concittadino Toma.

D'altra parte la scelta di raccontare i turbamenti, Ie

sofferenze dell'uomo è enunciata in modo chiaro in un passo

databile tra il 1917 e il 1919:

"L'artista farà vera opera d'arte quando egli stesso si commuove

di quello che fa. I grandi pensieri e Ie grandi cose nascono a

colui che ha maggiormente sofferto".

2.

Una sofferenza dovuta in questi anni all' intolleranza verso I'ambiente

retrivo che lo circonda e che lo spingerà ad inseguire il sogno

di gloria nella capitale.

1. Notazione autografa posta sui retro della foto del

Nudo

riverso. I.4.

Archivio Minafra, Galatina.

2. A. Vallone.

Gaetano Martinez, in

"Nuova

Antologia", aprile 1975, p. 586.

|

I.1

Allegoria dell'Estate,

1911 dat.

bassorilievo, terracotta dipinta, cm. 70x51 x7

Galatina.

Rosa Alba Martines.

In alto a destra: "G. M. 1911".

Fra le opere datate di Martinez a noi note questa

risulta la più precoce,

e compare, insieme ad altri simili rilievi di soggetto

allegorico e

mitologico (tra i quali il n. r. 2), in una foto d'epoca

con I'iscrizione

autografa "L'inizio della mia carriera/i

primi lavori / composizioni.

figure da car(toli)ne e di maniera /G. Martinez dal 1908

al 1910"

conservata (come molte altre che segnaleremo nelle

schede successive)

nell'archivio del prof. Carlo Minafra di Galatina.

Si tratta di un bassorilievo decorativo, ispirato dal

mondo c1assico e da modelli cinquecenteschi, secondo

un gusto assai diffuso verso la fine dell'Ottocento,

raffigurante una giovane donna tra putti festanti in

un'ambientazione agreste: probabilmente un'allegoria

dell'estate, o una Venere tra amorini. Le figure

femminili ritratte in chiave

allegorica saranno ricorrenti nella produzione dello

scultore fino

all'inizio degli anni Trenta.

|

|

I.2

Lapide di Anna Maria Codazzo, 1910 ca.

bassorilievo, pietra leccese,

cm. 47x 197 Galatina, Cimitero Comunale.

La lapide sepolcrale, riprodotta insieme ad altri lavori

giovanili in

una foto d'epoca con I'iscrizione autografa "L'inizio

della mia carriera

/ i primi lavori / composizioni, figure da cartoline e

di maniera / G.

Martinez dal 1908 al 1910" (cfr. I. I), fu eseguita

antecedentemente

al primo soggiorno romano (1911). Raffigura un'urna in

forma di croce

incorniciata da motivi floreali di valore simbolico

(foglie di palma e

di alloro, rami di quercia e tralci con capsule di

papavero, etc.)

presso la quale siede un angelo che piange asciugandosi

le lacrime; e

nelle due tabelle laterali, protomi alate, coppie di

serpenti ed altri

elementi decorativi che alludono anch'essi al

trascorrere del tempo,

alla morte e alla resurrezione.

Si riscontra qui una singolare esuberanza decorativa, in

seguito

estranea a Martinez, e un gusto eclettico

neo-rinascimentale che si

sofferma su modelli quattrocenteschi: nella posizione

del putto e

infatti evidente il richiamo al sarcofago del sepolcro

Coscia di Donatello e Michelozzo nel Battistero di

Firenze. |

|

I.3

Decori

architettonici di Villa Lisi,

1914/16 ca.

pietra leccese

Galatina, strada provinciale per Noha.

Le decorazioni, eseguite nel periodo in cui Martinez

apprendeva I'arte

dello scalpellino a Galatina, impreziosiscono la

facciata della villa,

di semplice impianto. I fregi e gli intagli che

inquadrano il portale

d'ingresso e le due finestre laterali rivelano lo studio

di un repertorio eclettico che attinge soprattutto a

motivi moreschi e medioevali,

accordandosi all'indirizzo decorativo prevalente nelle

ville salentine di primo novecento. |

|

I.4

Nudo riverso

dolente (II Dolore Umano ?) 1914-15

statua, creta, grande al vero

Opera non portata a termine e distrutta.

Bibl.: Crespi e

Petrucci 1949, p. 18.

L'opera è documentala da una foto dell' Archivio Minafra,

che ritrae I'autore (di cui però non si scorge il volto)

intento a plasmare un giovane nudo disteso, con la

didascalia autografa: "Primo contatto col vero 1914-15.

Lavoro non portato a termine perché non soddisfatto

benché mio fratello Pasquale mi aiutasse a (sic)

posare".

E' possibile che si tratti di una versione iniziale del

Dolore Umano (I. 5).

Secondo Crespi e Petrucci, in precedenza, "sui finire

del 1914",

Martinez aveva infatti "impostato un nudo grande al

vero, su modello vivente" che "disfece subitamente, per

insoddisfazione".

Prima

significativa "opera di creazione" affrontata dallo

scultore, lo rivela

coinvolto, certo grazie al primo soggiorno a Roma in

occasione

dell'Esposizione Internazionale del 1911, dal simbolismo

tragico ed

esistenziale. che verso la fine del primo decennio aveva

animato gli

scultori italiani più giovani e aggiornati. |

|

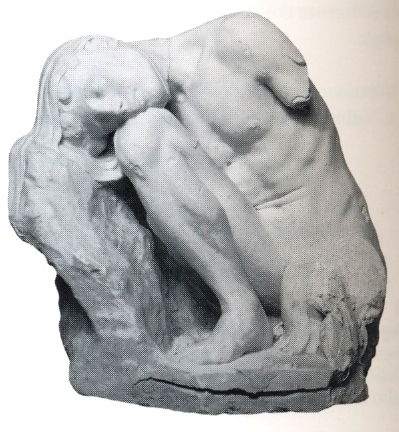

I.5

II

Dolore Umano, 1915 dat.

statua, gesso, cm. 67x65x60

Galatina, Museo Civico (inv.

n. 1 23).

Sulla base: "G. Martinez 1915".

Bibl.: Crespi e Petrucci 1949, pp. 6, 18; Mezio 1955;

Antonaci 1955:

Specchia 1991.

"L'esasperazione del suo anelito" ricordano Crespi e

Petrucci "si

risolve nel titanismo di un nudo che egli chiama "II

dolore umano" e che,

a Galatina, testimonia come il miraggio di una forma

perfetta, animata

da un contenuto sentimento, fosse già, da allora, la sua

più profonda

ambizione" nell'espressione del giovane dal capo

appoggiato languidamente su un masso, ora mutilo del

braccio e della gamba a sinistra, più che la sofferenza

evocata dal titolo, un "dolore" ancora gridato dal

Nudo riverso di poco precedente (I. 4), si può leggere una

delicata dolcezza, un malinconico abbandono.

Simbolismo

decadente e sinuosità bistolfiana si fondono in un'opera

in cui il senso di

sofferenza e affidato, più che alla contrazione dei

tratti somatici,

ad una posizione statica che costringe il corpo, quasi

comprimendolo.

Nella foto dell' Archivio Minafra il giovane non ha Ie

membra mutile:

non siamo però certi che si tratti della medesima opera

data la diversità

della base ove la Figura si appoggia. Da una notazione

autografa apposta

sulla stessa foto, apprendiamo che Martinez si servì,

come modello, di

un operaio di suo padre. E ' da segnalare I'affiorare da

un incavo della

roccia,di un volto: soluzione adottata poi nel Caino. |

|

I.6

Nudo

disteso,

1915

statua, gesso, cm. 47x 167x75

Galatina. Museo Civico (inv.

n. 125).

Bibl.: Confetti 1923: Vannutelli 1925, pp. 133-34:

Crespi e Petrucci

1949, p. 18.

La titolazione generica (talora indicata anche come Nudo al

vero) e la

data si desumono da una notazione autografa su una foto

conservata

nell'Archivio Minafra e dai riferimenti bibliografici

(Crespi e Petrucci). Su un'altra foto Martinez precisa

che l'opera segue a breve distanza la realizzazione del

Dolore Umano, e certamente è orientata nella

medesima direzione.

II giovane, "esautoralo di forze, di una bellezza

plastica e di una tale

armonia e forza anatomica che rasenta I'incredibile" (Vannutelli,

p.

133), richiama infatti nell'abbandono del corpo e nella

torsione del busto, che ripropone quanto sperimentato

nel primo Nudo distrutto (I.4), così come nel braccio

posato sulla fronte, l'iconografia della "sconfitta" o

del "peccato", e quindi del "dolore". di matrice

decadente: tale modello era stato divulgato dalla

pittura di Sartorio ed era molto in voga agli inizi del

novecento. |

|

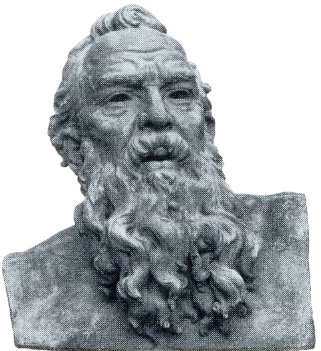

I.7

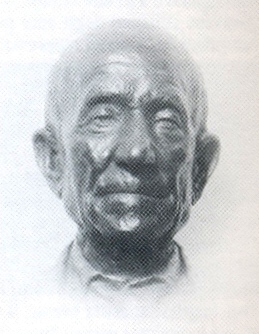

Ritratto di vecchio (Signor Tondi),

1915 dat.

testa.

gesso dipinto a bronzo, cm. 56x32.5x 17

Galatina, Museo

Civico (inv. n. 61).

Sul retro: "G. Martinez 1915"

Esp.: Roma 1923.

Bibl.: Cancogni 1937.

Su una foto dell'epoca custodita nell' Archivio Minafra

possiamo leggere

la didascalia autografa: "Prima testa dal vero". L'opera

presenta

un'austerità da ritratto classico, ma nella meticolosa

definizione

fisionomica e dell'epidermide emerge quella cultura di

tradizione

verista che qualificherà gran parte della produzione

giovanile di Martinez. |

|

I.8

Il sogno

del piccolo giocatore

(Il piccolo cerinaio sognante),

1917

dat. Statuetta. terracotta. cm. 11 x39x34

Galatina. Rosa Alba Martines.

Sulla base, "Martinez 1917 - II sogno del piccolo

giocatore".

Altri esemplari:

a) Lecce, Museo Provinciale: bronzo (inv. n. 9000);

b)

Matino, Banca

Popolare Pugliese: bronzo;

c) Galatina, Rita Martines:

bronzo.

Esp.: Bari 1917: Lecce 1924 (bronzo).

Bibl.: Confetti 1923: Garatti 1923: Marti 1924. pp.

220-21. 25: Vannutelli 1925, p. 134; Vinci 1925;

Foscarini 1936, p. 256; Crespi e Petrucci 1949, p. 10; Antonaci 1951 e

1955; Petrucci 1971, fig. 155; De MIarco 1981. p. 9; Marrocco 1994, p. 4.

Frutto dell'osservazione della condizione dell'infanzia

nella sua terra, questo scugnizzo ritratto in un momento

di sogno, di abbandono, di arrendevolezza quasi, che

stringe in una mano i dadi, nell'altra Ie

carte. "rivela ... il triste fato d'una indifesa

moltitudine di adolescenti" (Vinci) costretti dalla vita

a destreggiarsi e a lottare

contro molte tentazioni, e talvolta a cadervi, a causa

della loro miseria. Nel percorso stilistico degli anni

precedenti al trasferimento a Roma, caratterizzato da

inclinazioni naturalistiche, I'opera

rappresenta una tappa rilevante, per la felice sintesi

tra ispirazione e resa formale e per il suo essere

sintomatica di una vera e propria

temperie spirituale delI'epoca, di un modo di guardare

agli "umili",agli "sconfitti".

L'atteggiamento di Martinez non sconfina mai nella denuncia sociale né è

animato da alcuna carica eversiva, come invece spesso

succedeva nel verismo a sfondo sociale. Resta piuttosto

nell'ambito dell' umana commozione, delIa pietà,di quel

richiamo ad un vago evangelismo che in letteratura aveva

trovato espressione in Edmondo De Amicis e Mario Rapisardi, facendo dello scultore una

sorta di erede spirituale della pittura del conterraneo

Gioacchino Toma. Influenzata dal verismo di Gemito e

della scuola napoletana. (ricordiamo II giocatore

di carte di Vincenzo Gemito, di analogo soggetto, e

II

riposo del pastoreIlo di Raffaele Belliazzi), si può

accostare ad opere del leccese Raffaele Giurgola, come

lo Scugnizzo oggi presso la "Società Operaia"

di Lecce, di poco precedente (1916).

Come ricorda

Alfredo Petrucci II piccolo cerinaio, "cotto in un forno

di mattoni",venne esposto nel 1917 alla Mostra di

Artisti Pugliesi allestita presso il Circolo Artistico

di

Bari in Palazzo Fizzarotti dallo stesso Petrucci,cui lo

scultore ancora

"povero ed ignorato" I'aveva sottoposto insieme a

numerosi disegni; e fu

questa "Ia prima volta che Martinez prese contatto col

pubblico".

L'esemplare in bronzo, presso il museo di Lecce, è stato

acquistato il 27 luglio del 1988, mentre quello

attualmente di proprietà della Banca di Matino è stato

venduto da uno degli eredi il 3 gennaio 1995. |

|

I.9

Giovane popolano,

1917

testa, terracotta

Ubicazione ignota.

Bibl.: Lancellotti 1926.

L'opera, nota da una foto dell' Archivio Minafra, con la

datazione 1917,

e dai giornali dell'epoca, è anch'essa legata alla

lezione di Gemito e al verismo "di genere" della scuola

napoletana di fine Ottocento;

indirizzo che peraltro consentiva un considerevole

riscontro commerciale. |

|

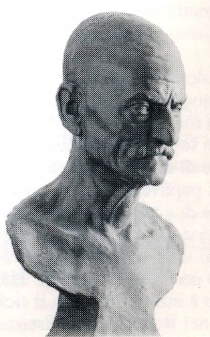

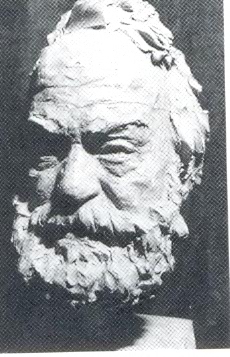

I.10

II

filosofo,

1917 dat.

erma, terracotta patinata, cm. 50x46,5x39

Galatina,

Museo Civico (inv. n. 121).

In basso, a sinistra: "il filosofo Martinez dicembre

1917".

Bibl.: Coi 1997, p.39.

E' senza dubbio il michelangiolesco Mose I'archetipo

più diretto di questa testa, condotta con un fare

naturalistico accentuato nelle rughe che solcano il

volto, ma soprattutto nei volumi esuberanti della barba,

che "danno vita ad un'ideale cascata materica che dal

volto si getta

freneticamente" verso il basso (Coi).

Questi aspetti possono richiamare la scultura di Filippo

Cifariello con il quale Martinez entra in contatto in

occasione della sua

partecipazione ad una "Promotrice" napoletana,

chiedendogli anche di entrare come discepolo nel suo

studio. D'altra parte nel taglio ad erma e nelle orbite

scavate I'opera si accosta al gusto archeologico di

Vincenzo Gemito, incline anch'egli in specie

nell'attività tarda, a virtuosistici e dichiarati

recuperi della scultura del Cinquecento. |

|

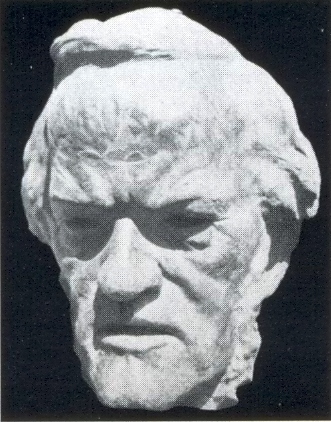

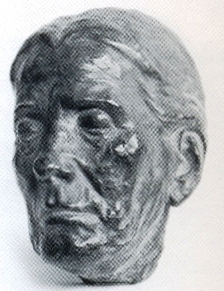

I.11

Wagner, 1918

maschera, terracotta dipinta a bronzo, cm. 25,5x22x 19,5

Galatina, Rita Martines.

Sulla parte superiore: "G. Martinez".

Altri esemplari:

a) Galatina, Rita Martines: bronzo;

b)

Ubicazione ignota: bronzo.

Esp.:Roma 1923 (Casa d'Arte Palazzi); Roma 1924: Milano 1932.

Bibl.: Vannutelli 1925, p. 134: Vinci 1925; Lancellotti

1926: Ruinas

1927: A. V. in ''La Gazzetta del Mezzogiorno", 1932; S.

M. in "La Puglia Letteraria", 31 gennaio 1933: Foscarini

1936, p. 256.

Condotta con fare impressionistico, a metà strada tra

Rodin e Medardo Rosso, questa "maschera vigorosa" (Ruinas)

ha colpito la critica soprattutto per la capacità

di cogliere, con pochi tratti, la fisionomia del genio

intento a concepire la sua creazione, a captare

un'intuizione. Secondo Vinci, è "impressionante" il modo

in cui lo

scultore è riuscito a rendere e quasi a materializzare

la statura morale

dell'uomo tratteggiandone la fisionomia.

D'altra parte I'opera sembra imparentata con altre

effigi di musicisti celebri assai diffuse, attraverso

repliche in bronzo e gesso, nell'arredo

borghese di inizio secolo, come la popolare

maschera funeraria di Beethoven e il celebre busto di

Giuseppe Verdi realizzalo da Gemilo nel 1873. Un

esemplare in bronzo fu acquistato nell'aprile del 1941

dalla

Confederazione Fascista dei Professionisti e degli

Artisti di Roma. |

|

I.12

Lapide

di Costantina Ripa de Serafini,

1918 ca.

bassorilievo, pietra

leccese cm. 46.5x95

Galatina, Cimitero Comunale.

In basso a destra: "M. G."

La lapide raffigura un angelo che depone un mazzo di

rose presso un sepolcro, dal quale emerge una figura

evanescente, allusiva all'anima della defunta (e forse

un suo ritratto). L' opera, rispetto alla lapide

funeraria realizzata nel 1910 ca. (I. 2) denota I'

aggiornamento del gusto e dei modelli di riferimento di Martinez dopo il primo soggiorno romano, denunciando un

accostamento alle tematiche simboliste con una palese

attenzione all'esempio di Bistolfi, ormai referente

privilegiato e quasi d'obbligo per la scultura

decorativa di epoca Liberty, e soprattutto per la

scultura funeraria. |

|

I.13

Ritratto (Mio zio),

1918

testa, terracotta

Ubicazione ignota.

Bibl.: Serra 1940.

L'opera è attentamente commentata dal Serra, che nota

come "Ia ricerca di una forma volumetrica pura" si

coniughi ad una descrizione dei

lineamenti e dell'abbigliamento "troppo fotografica, pur

rivelando una non comune penetrazione ed acutezza nel

cogliere i segni del disfacimento senile". |

|

I.14

Ritratto

della zia (Nonnina),

1918

testa, bronzo

Ubicazione ignota.

Esp.: Galatina 1979.

Bibl.: Serra 1940: Miccoli 1979 (fig. 6).

Opera di concezione analoga alla precedente (I.13), ma

con una modellazione più fluida e impressionista, che

denota un'inclinazione a

superare I'eredità verista, più presente - come e ovvio

- nella ritrattistica. |

|

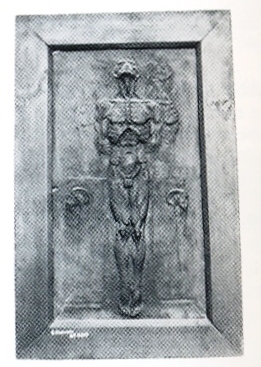

I.15

Composizione allegorica

(Allegoria del sacrificio ?), 1918-19 dat.

bassorilievo, terracotta patinata con cornice in legno,

cm. 77.5x44

Galatina, Museo Civico (inv. n. 81).

In basso a destra: "G. Martinez 918-19" .

Sulla cornice, a sinistra: "G. Martinez - studio".

L'opera, di accentuata impronta simbolista, presenta una

Figura nuda di uomo ripetuta da tre punti di vista,

davanti ad un'ara ardente. Potrebbe

essere interpretata come un'allegoria del sacrificio dei

caduti della prima guerra mondiale (nella quaIe era

morto il fratello Carlo), come studio per una targa

commemorativa ad essi dedicata.

Nella composizione schematica e nella modellazione

geometrizzata, astrattiva, Martinez sembra ora guardare

alla linea 'secessionista' (affermatasi in Italia

proprio in occasione dell' Esposizione romana

del 1911 da lui visitata) . Forse alla scultura di

Cambellotti, Zanetti e Wildt, orientandosi già verso

quella stilizzazione formale che caratterizzerà la sua

produzione intorno al 1925. |

|

I.16

Ragazzo imbronciato,

1919

statua, terracotta

Già Milano, Silvio Monti.

Titolo, data e proprietario sono desunti da una

notazione autografa su una foto dell'epoca custodita

nell' Archivio Minafra.

L' opera presenta ancora molti punti di contatto con iI

naturalismo "di genere" della scuola napoletana (efr.

I.

8). Ma la modellazione 'impressionistica' raggiunge qui

una maggiore violenza espressiva, che,

unita a notazioni più crude (le 'scarpacce' enfatizzate

come nella scultura di Meunier), allinea Martinez col

verismo sociale di primo Novecento.

II sentimento di mesta rassegnazione che in quest'opera,

e in altre che la seguiranno in questa fase, come il

Bimbo assonnalo del '21 (I. 22),

avvolge bimbi e adolescenti sembra dovere molto

all'infanzia ritratta dal concittadino Toma: un'infanzia

"da orfanotrofio", malinconica e

silenziosa, su cui I'artista riversa un'onda di

tenerezza.

Nella Scheda informativa compilata nel 1933 per

l'Archivio Storico d'Arte Contemporanea di Venezia, alla

voce "possessori delle opere principali" Martinez

indicherà solamente "il costruttore Silvio Monti",

proprietario di quest'opera. |

|

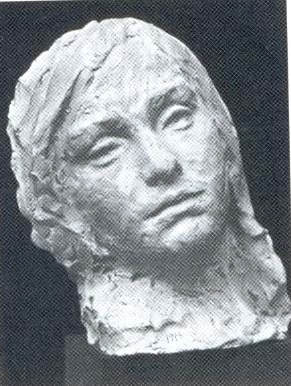

I.17

Fanciulla,

1919-1920 dat.

Testa, terracotta, cm. 25x23x 17

Galatina,Rosa Alba Martines.

Sul collo, a sinistra: "1919"

sui capelli, a destra: "G. M. 920".

Altri

esemplari:

a) Galatina, Mariapia Martines: bronzo;

b)

Matino, Banca Popolare Pugliese: bronzo

Esp.: Roma 1939

("Galleria di Roma"): Galatina 1986 (a).

Bibl.: Maselli 1939; Serra 1940; Crespi e Petrucci 1949,

tav. I;Petrucci 1971, fig. 158; M. e R. Martines 1986 (fig.

18); Marrocco 1994, p. 2.

Ulteriore testimonianza del periodo giovanile

influenzato dall' impressionismo di Medardo Rosso, cui

Martinez guarderà di nuovo intorno al 1940-45,

questa testa è ritenuta da Serra un episodio effimero

nel percorso dello scultore, che si sarebbe accostato ad

uno stile non profondamente sentito, scadendo in un "decorativismo

fragile nella sua vaga eleganza". Come nel Wagner

(I.11). il richiamo ad una scultura che renda

efficacemente I'impressione di fusione con lo

spazio circostante si traduce in un modellato scabro,

quasi abbozzato alla Rodin; il bronzo, oggi di proprietà

della Banca di Matino, è stato acquistato il3 gennaio

1995 da uno degli eredi. |

|

I.18

Carducci,

1920 ca.

Testa, terracotta, cm. 32x23x23

Galalina, Carlo Minafra.

Esp.: Napoli 1920.

Bibl.: Foscarini 1936, p. 256.

Per la sua tempra morale, la figura di Carducci

impressionò vivamente Martinez che lo ritrasse

anche in numerosi disegni e lo menzionò più

volte nei suoi appunti. Non a caso è questa una delle

prime opere esposte dallo scultore. |

|

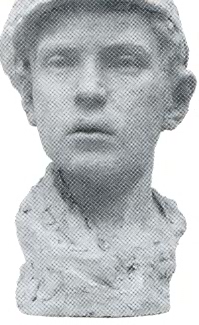

I.19S cugnizzo

(Popolano con berretto), 1920 dat.

t esta, terracotta,

cm. 34x19,5x22,5

Galatina, Rosa Alba Martines.

Sui collo, a sinistra, "G. Martinez 920".

Esp.: Bari

1974; Galatina 1981; Bologna 1982.

Bibl.: De Pisis 1925; P. S. in "II Messaggero", 16

febbraio 1937;Marino 1971; Miccoli-Colazzo 1974, p.2,

fig. 1; De Marco 1981, p. 5; Bellonzi

-Servolini 1982, p. 6.

Ancora fortemente influenzata dal naturalismo

ottocentesco della scuola napoletana questa testa unisce

alla rudezza e alla velocità del modellato alla Medardo

Rosso (del quale sembra rievocare il celebre Scugnizzo,

detto anche il Birichino) la ricerca di una sintesi

volumetrica più moderna.

L'opera piacque molto a De Pisis che la osservò nel '25,

in occasione di una sua visita allo studio di Martinez:

"ricordo anche" egli scrisse, "una bella testa di

ragazzo in terracotta che non ha nulla da invidiare a

certe teste ... che si ammirano come oracoli in certi

Musei". |

|

I.20

Volto di donna ,

1920 dat.

bassorilievo, gesso, cm. 45x45

Galatina, Museo

Civico (inv. n. 15).

In basso, a destra: "G. Martinez 1920".

|

|

I.21

Fanciullo,

1920 dat.

testa, gesso, cm. 32x21 x 12,5

Galatina, Rosa Alba Martines.

Sul collo,adestra:

"G. Martinez 1920".

Altri esemplari:

a) Galatina, Rosa Alba Martines: bronzo

Esp. Galatina

1981; Legnago 1982.

b)

Bibl: Miccoli-Colazzo 1974 [p. 2]; De Marco 1981, p. 7.

Potrebbe trattarsi di uno studio preparatorio per il

Bimbo assonnato dell'anno successivo (I. 22), |

|

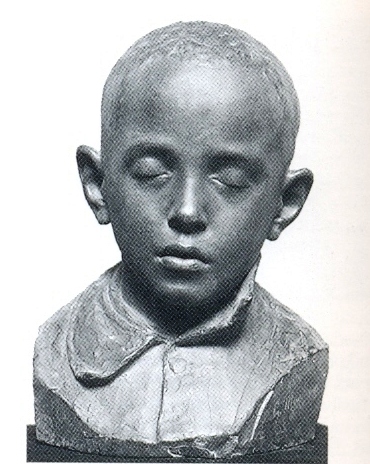

I.22

Bimbo assonnato,

1921

busto, terracotta dipinta Ubicazione ignota.

Galatina, Mario Congedo

In basso, a destra: "G.Martinez"

Esp.: Roma 1939 (III Quadriennale)

Bibl.:A. N. 1939; Maselli 1939,

Serra 1940; Sapori 1949, p. 347; Petrucci 1971, fig. 159.

L'opera, nota da una foto dell'Archivio Minafra e dalla

bibliografia, è fra le più riuscite del "periodo di

provincia", e registra il progressivo affrancamento dal

naturalismo narrativo a favore di una più avanzata

ricerca volumetrica (ravvisabile soprattutto nella forma

molto regolare della testa) e di un sentimento più

concentrato e indefinito.

Martinez sembra cogliere un momento di stanchezza di uno

scolaretto sui banchi di scuola, fermando come in

un'istantanea fotografica il passaggio dalla veglia al

sonno. "Un lembo del colletto sollevato, le labbra un

po' cadenti, gli occhi chiusi, quel lieve cadere della

testa.

Le orecchie a sventola" denotano un'attenta "ricerca del

vero"(Serra). |

|

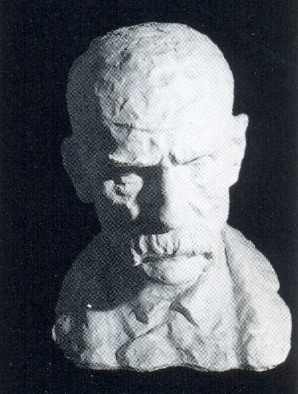

I.23

Ritratto

di vecchio, 1922

dat.

testa, gesso, cm.

41x33x30

Galatina, Museo Civico (inv. n. 65).

A destra: "G.

Martinez 1922".

|

|